Função e estrutura das coberturas

Nem tudo o que a arquitetura produz é espaço coberto, mas cobrir ambientes é uma das tarefas mais diretamente associadas com a arquitetura e a construção. As coberturas não só protegem quem está dentro de uma edificação, mas sobretudo protegem a própria edificação contra a infiltração de água da chuva. Por isso, não é de surpreender que a cobertura tenha um papel dominante no caráter das construções e na teoria da arquitetura.

Coberturas planas ou inclinadas são sistemas construtivos tradicionais, que perduram até a atualidade e que são incorporados a outros sistemas mais industrializados, mantendo, entretanto, materiais e desempenhos estruturais muito semelhantes.

De volta à madeira

Voltemos às teorias da cabana primitiva. Vitrúvio, Laugier e Semper tratavam a cobertura como um dos elementos centrais da construção. Para Laugier na metade do século XVIII (fig. 1), a resolução técnica da cobertura era a própria razão de ser da cabana primitiva e da sua importância na literatura arquitetônica.

Um século mais tarde, Semper elaborou uma teoria da arquitetura onde a construção era secundária ao aspecto de organização social do espaço. Mesmo assim, a cobertura continuava a ser o primeiro e principal elemento tangível dessa arquitetura, à frente da delimitação física do espaço. A epítome dessa essência pretensamente “primitiva” era uma habitação contemporânea do povo karib, exibida na exposição universal de Londres em 1851 (fig. 2).

A teoria de Semper se baseava em grande parte na alegoria das origens da arquitetura proposta por Vitrúvio no final do século I a.C. Vitrúvio considerava, sem nenhuma evidência arqueológica mas com uma intuição que hoje sabemos ter sido correta, que os mais antigos abrigos teriam sido construídos em madeira. As estruturas de toras que ele descreveu no seu tratado se prestavam sobretudo à construção de terraços e coberturas inclinadas apoiadas em esteios, como ilustrado pelos intérpretes do Renascimento (fig. 3).

Soluções atemporais

As coberturas inclinadas são alguns dos sistemas construtivos tradicionais que se mantiveram com menos alterações na construção moderna (fig. 4). O princípio de uma superfície inclinada para drenar a água da chuva e a sua execução com vigas, tesouras e caibros é de uma eficiência e simplicidade insuperável para a maioria das construções.

A função de uma cobertura é, à primeira vista, simples: ela precisa proteger o espaço debaixo dele contra o sol, a chuva e outras intempéries (fig. 5). Para isso, uma das características mais importantes da cobertura é poder levar a água da chuva para longe das paredes e das fundações do edifício.

A forma precisa da cobertura e outras medidas para o seu desempenho vão depender do clima e da cultura específica a uma determinada região e sociedade. Não só a inclinação da cobertura varia, mas também o sistema construtivo dos seus suportes e os materiais usados no revestimento. Mas antes de falar em particularidades, vamos ver alguns requisitos gerais.

Na sua forma mais simples, uma cobertura é a versão mais ou menos inclinada de um terraço plano. O terraço é feito de uma sequência de barrotes relativamente próximos uns dos outros, apoiados sobre os frechais das paredes e, eventualmente, também sobre vigas intermediárias (fig. 6).

A complexidade maior está na nomenclatura dos elementos, em que vigas e barrotes tornam-se terças e caibros na atualidade. As inclinações dos telhados mais comuns são feitas para mais de um lado, resultando em estruturas mais simétricas e espaços cobertos maiores. Podem ser em forma de cone (para plantas circulares) ou com duas ou quatro águas/planos (para plantas retangulares) (fig. 7).

Coberturas simples

As especificidades observadas de uma sociedade para outra são, geralmente, os conectores que fixam as peças umas nas outras para evitar deslizamentos resultantes da inclinação. São utilizados pinos e encaixes diversos, sendo incorporados pregos, parafusos, chapas e até cola em construções mais modernas, evitando deslocamentos, mas não sendo capazes de resistir aos difíceis esforços de rotação com grande eficiência. Há tipos universais e relativamente fáceis de executar (com ferramentais manuais), como a sambladura (conexão na forma rabo de peixe) ou a junta sobreposta.

A forma mais simples de cobertura inclinada sobre uma planta retangular consiste em fazer um frechal mais elevado de um lado, e rebaixado do lado oposto. Os barrotes ficam, então, inclinados, e nessa forma passam a ser chamados de caibros (fig. 8).

.jpg/517px-Rafter_and_tie-beam_joints_(Carpentry_and_Joinery,_1925).jpg)

Normalmente, é preciso fixar os caibros nos frechais com um nó, um encaixe ou por meio de conectores — pinos, pregos ou parafusos (fig. 9).

Alguns tipos de encaixes, como a junta sobreposta ou a sambladura, são universais. Para além dessas formas difundidas, cada cultura construtiva desenvolveu muitos encaixes característicos. Eles são determinados pelas ferramentas usadas em cada região, e também pela qualidade da madeira e pelas particularidades do sistema construtivo em geral.

Exemplos mais complexos e refinados, como os da carpintaria tradicional japonesa, indicam o tipo de ferramentas e madeiras utilizadas (neste caso, oriundas de coníferas, que são muito macias e exigem uma superfície de contato bastante grande e uma boa solidez). Três grandes tradições mundiais de carpintaria são: Ásia oriental (China e Japão), norte da Europa e bacia amazônica, com caraterísticas muito diferentes entre si, sendo as duas últimas marcadas pelo uso de madeiras de boa qualidade (“de lei”, mais resistentes e que não racham ou deformam-se demais, o que não demanda juntas tão complexas e delicadas como as observadas na Ásia).

A carpintaria japonesa, por exemplo, é famosa por ter desenvolvido

encaixes rebuscados (fig. 10). Esses encaixes respondem à necessidade de

obter um acabamento preciso mesmo usando essências mais macias do que as

usadas na Europa ou na Ásia continental.Zwerger, Wood and Wood Joints.

Figura 10: Juntas comuns na carpintaria japonesa, segundo Heino Engel, 1985. a – juntas colineares, b – juntas ortogonais

Na maioria das construções, geralmente não convém fazer a cobertura drenar toda para um lado só, seja porque a diferença de altura entre as paredes acabaria por ser muito grande, seja porque a água escorrendo por uma distância muito longa tem mais chance de se infiltrar por algum defeito na construção, seja ainda porque o beiral do lado alto não é tão eficaz para proteger a parede.

As cabanas de planta circular, comuns a muitas tradições construtivas antigas, pedem uma cobertura em forma de cone. Essa cobertura geralmente pede uma série de caibros amarrados entre si no topo e fixados aos frechais na outra extremidade. Essa era a configuração provável das cabanas do sítio neolítico de Banpö, na China, por volta de 5 mil anos atrás (fig. 11).

Figura 11: Diagrama de uma casa neolítica com planta circular e cobertura cônica, Banpö, noroeste da China. © Dorling Kindersley.

Cada parte da cobertura que drena para um lado diferente é chamada de água. A maioria das coberturas simples em construções retangulares isoladas tem duas ou quatro águas (fig. 12).

Formas básicas de carpintaria

Carpintaria japonesa

A forma mais direta de sustentação de uma cobertura consiste em

apoiar os caibros (elementos inclinados) sobre os frechais (que dão a

volta nas paredes) e a viga de cumeeira, ou sobre terças —

vigas intermediárias elas próprias apoiadas nas paredes da construção ou

em pontaletes, que são pequenos pilares apoiados em outras

vigas. Esse esquema estrutural é o ponto de partida para as elaborações

mais complexas das coberturas no leste da ÁsiaEngel, Measure and Construction of the Japanese

House.

(fig. 13).

Pode haver variações nessas combinações, como no caso japonês em que se cruzam os caibros para conferir maior rigidez à estrutura.

A reconstituição de celeiros pré-históricos no sítio de Yoshinogari, no sudoeste do Japão, é um exemplo dessa simplicidade (fig. 15). Não se trata apenas de um valor estético válido e interessante teoricamente, mas também de um melhor desempenho. Quanto mais complexa a cobertura, mais mudanças de planos e necessidade de pontos de isolamento e maior é sua fragilidade. Uma boa cobertura é simples, racional e eficiente, contando com poucas águas, que possam ser ajustadas com certa facilidade, o que demanda um bom partido arquitetônico.

Simplicidade

A simplicidade é um conceito recorrente na teoria da arquitetura, sendo observada em diversos autores ao longo do tempo de forma muito valorizada. Em muitos casos, ela é tratada como um valor abstrato e transcendental que, por isso, permite interpretações ao gosto do freguês sobre o que é uma arquitetura feita com simplicidade. Em se tratando de coberturas, por outro lado, a correlação é mais tangível e diz respeito a formas geométricas simples.

Coberturas muito complexas (fig. 16) geram mais riscos de infiltração, especialmente nos rincões — os ângulos côncavos ou reentrantes onde se concentra o escoamento da água da chuva. O elemento recíproco ao rincão é o espigão, o ângulo convexo que serve como divisor de águas.

Pelo contrário, onde a projeção de uma construção for uma forma geométrica predominantemente convexa, com poucos recortes e reentrâncias, a cobertura também vai adotar essa simplicidade geométrica (fig. 17). E quanto mais uma cobertura tem uma geometria simples, menos ela está exposta a defeitos ou deteriorações que vão comprometer a sua durabilidade e o seu desempenho no longo prazo.

Esse princípio de certo modo justifica o famigerado “caixotinho” como uma solução arquitetônica resiliente. Não existe desonra em fazer uma construção simples — o problema é confundir simplicidade com deixar de resolver questões importantes de detalhamento construtivo em nome de um fetiche pelo minimalismo formal.

Assim, muito da arquitetura monumental contemporânea não entra tanto na discussão de que um bom partido arquitetônico é aquele que permite uma cobertura mais simples, por incluírem outros aspectos e submeterem decisões técnicas e estruturais às estéticas, por exemplo, estando suscetíveis a falhas e complexa manutenção.

Essas coberturas mais simples garantem flexibilidade para resolver irregularidades, podendo-se optar pela utilização de quatro águas pela mesma razão. Muitas construções tradicionais são irregulares, sendo cobertas de forma eficiente com as quatros águas (fig. 18).

Figura 18: Ajuste de uma cobertura de quatro águas. Desenho: Francis Price, 1735

A carpintaria tradicional do leste da Ásia, e principalmente a do Japão (fig. 19), usa essências pouco densas de árvores coníferas. Isso exige, por um lado, conexões bastante complexas, e por outro lado limita a variedade de soluções estruturais possíveis. Na Índia e na Europa são usadas madeiras duras de árvores como o carvalho, oriundas de árvores com folhas mais largas. Isso viabiliza estruturas mais eficientes sob o aspecto do consumo de material, sendo essa concepção estrutural de forças uma das grandes diferenças em relação aos asiáticos, que usam sistemas de pilar e viga com algum contraventamento mais modesto. Esse tipo de madeira permite realizar um dos mais eficientes sistemas estruturais que se conhece até hoje: a treliça ou tesoura. Já na bacia amazônica, predomina a utilização da curvatura da madeira para trazer certa estabilidade e volumetria conveniente para os espaços.

Nessas coberturas japonesas tradicionais, existem os espigões, que são elementos estruturais em madeira na forma convexa, e os rincões, que são na forma côncava, sendo os primeiros melhores que os segundos do ponto de vista da resiliência e da eficiência em geral.

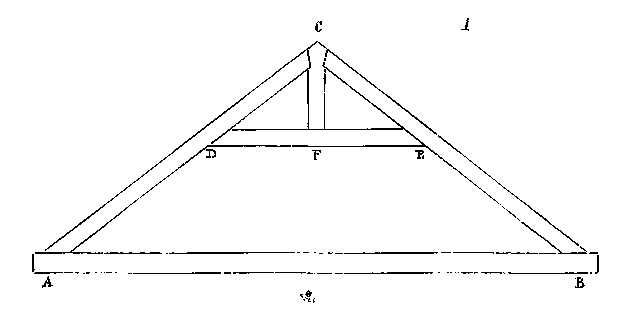

Tesouras na carpintaria da Europa

A forma mais simples de tesoura é formada por duas pernas

diagonais atirantadas por uma linha horizontal (fig. 20). Esse

esquema forma um triângulo, que é uma forma geométrica intrinsecamente

rígida. Cada peça do sistema trabalha, em condições ideais, somente à

tração ou à compressão puras. Isso faz com que a distribuição de cargas

seja mais eficiente.Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de

l’architecture française du XIe au XVIe siècle.

Esse é o sistema estrutural de cobertura mais

difundido na Europa.

Figura 21: Tesouras simples segundo Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française…

Há dois tipos de esforços nas treliças: tração no elemento horizontal e compressão nos elementos em diagonal, sendo uma forma muito eficiente de distribuir cargas. As terças são apoiadas sobre essas diagonais e os caibros vêm por cima dessas terças. Apesar de serem muito pesadas, evitam a criação de muita rigidez por toda a cobertura. As organizações dessas peças vão depender do clima, do tipo de ferramentas e do porte das árvores disponíveis para o fornecimento de madeira, por exemplo.

Vários sistemas de tesouras são possíveis, como: mais simples, com duas pernas, uma linha horizontal e um pequeno contraventamento próximo ao topo (para garantir uma maior solidez); outro um pouco mais complexo, no qual o contraventamento torna-se um pendural, que é tracionado e ajuda a segurar a linha e introduzir um diagrama de forças diferente; treliças com asnas diagonais, que são ligações entre o pendural e as pernas e que funcionam à compressão, garantindo maior segurança e vãos muito amplos, além de se obter peças maiores com elementos conectados entre si (fig. 21). São elementos de cálculo, compreensão e aplicação mais simples.

A carpintaria estrutural no norte da Europa se desenvolve a partir do

uso de tesouras cada vez maiores e mais complexas (fig. 22). Apesar

dessa complexidade, o conhecimento técnico necessário para resolver e

executar essas estruturas é um saber vernáculo e amplamente difundido. A

partir do século XVIII, essa difusão vai

se dar inclusive por meio de manuais impressos.Price, Toms, e Ackers, The British Carpenter, or, A

Treatise on Carpentry.

Figura 22: Esquemas de tesouras segundo Francis Price, 1735. a – formas isostáticas, b – formas hiperestáticas

Da Roma antiga à Idade Média

O tipo de tesoura mais difundido desde a Roma antiga (fig. $$i$$$$suf$$ [$$s$$]) tem, além das pernas e da linha, um pendural tracionado verticalmente que permite estabilizar linhas muito longas. O pendural suspende a linha por meio de um estribo metálico. Duas asnas diagonais ajudam a absorver o esforço de flexão que pode ser imposto às pernas, e o transmitem ao pendural. Essa distribuição de forças é extremamente estável.

Outra solução possível para a tesoura envolve usar duas linhas com um esqueleto retangular entre elas (fig. $$i$$$$suf$$ [$$s$$]). Esse sistema tem dois pontaletes que trabalham à compressão (fig. $$i$$$$suf$$ [$$s$$]) A linha inferior pode ser cortada entre os pontaletes, o que vai resultar em três tesouras independentes.

Para manter a unidade da tesoura, podemos acrescentar escoras diagonais nas duas quinas superiores do retângulo (fig. 23).

O uso de escoras permite abrir espaços amplos e desimpedidos debaixo das tesouras. Por isso, essa solução é uma das mais usadas em galpões e grandes salões, como os celeiros da Europa medieval (fig. 24).

Figura 25: Carpintaria de catedrais francesas, em Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française…. a – Notre-Dame de Paris, século XII, b – Catedral de Remígio, século XIII

Essa solução vai levando às montagens de tesouras cada vez mais elaboradas na Alemanha e no norte da França durante a Idade Média (fig. 25).

Essas tesouras grandes e complexas eram importantes por vários motivos. Além de permitirem um telhado muito inclinado, para não acumular neve, o peso da carpintaria ajudava a estabilizar as paredes e sobretudo as abóbadas das construções. Além disso, as tesouras serviam de apoio para guindastes durante a obra (fig. 26).

Outra vantagem das coberturas muito elaboradas e estruturadas com vários panos de triangulares de treliças, além de serem grandes e altas para a drenagem de neve, por exemplo, vão ser muito pesadas. Essa característica é favorável na construção com abóbadas na Europa (na arquitetura gótica, por exemplo), pois necessitam de maiores cargas verticais nas extremidades das abobadas, para melhor direcionar seu empuxo diagonal para o eixo vertical. Também são locais favoráveis para instalação de guindastes para a auxiliar no processo construtivo (fig. 27).

No norte da Europa, geralmente, esses sistemas de carpintaria se tornam o próprio traçado regulador do edifício como um todo, a exemplo das casas feitas em enxaimel, nas quais a superfície completa da parede transforma-se em uma grande treliça em madeira toda contraventada com elementos diagonais, criado no mundo germânico antigo. Uma característica marcante desses edifícios europeus é que a fachada costuma corresponder a uma “fatia” dessa carpintaria (fig. 28).

Conclusão

A carpintaria europeia é muito elaborada e sofisticada, trazendo uma série de outras soluções como a abertura de um esqueleto retangular no meio da tesoura, que viabiliza ganho de espaços amplos sob ela, demandando a ligação dos novos triângulos formados por escoras diagonais. É uma solução muito resistente e resiliente.

A ordem de construção de um edifício tradicional na Europa: primeiro, sobem-se as paredes; sobre elas, é feita a cobertura; e sobre esta, viabiliza-se o preenchimento da abóbada, pois a carga da carpintaria de cobertura fará parte da resistência ao seu empuxo lateral, tornando a construção mais eficiente em termos de material. Exemplo: atual preocupação com a estabilidade das abobadas da catedral Notre-Dame de Paris, após o recente incêndio que destruiu sua cobertura. Por essa razão, é importante selecionar bem o tipo de cobertura substituta, buscando reconstituir as mesmas tesouras da carpintaria original (com semelhantes dimensões e tipo de madeira, o carvalho) e, portanto, restituindo-se a mesma carga anterior. Trata-se de um importante conhecimento técnico a ser preservado, por ajudar a entender como esse edifício foi construído originalmente.

Carpintaria chinesa

O estereótipo da arquitetura chinesa elaborado na Europa desde o século XVIII se concentra na aparência inconfundível da cobertura curva (fig. 29).

Estilo e construção

Essa imagem se formou nas chinesices, pinturas que decoravam

porcelanas exportadas para a Europa. As chinesices foram especialmente

populares no império Português. Artistas treinados em Macau circulavam

por todo o império fazendo pinturas que representavam pavilhões em

estilo chinêsSchaeffer, “Chinesices no Brasil”.

(fig. 30).

Na Carpintaria chinesa, os módulos de fachada são perpendiculares à fachada (e não paralelos, como na Europa), pois os edifícios se desenvolvem na largura sobretudo. Essa característica contradiz tais “chinesices” (fig. 31) que representam uma carpintaria mais centralizada. Seu foco volta-se muito menos para a elevação e as curvaturas dos telhados, mas sim em seus cortes e lógicas estruturais.

O modelo canônico do pavilhão em “estilo” chinês foi divulgado na

Europa pelo arquiteto anglo-sueco William Chambers, que teve contato em

primeira mão com a arquitetura do sul da China.Chambers, Designs of Chinese Buildings, Furniture,

Dresses, Machines, and Utensils.

Nessa região, a curvatura dos telhados é

especialmente acentuada, e o estereótipo do beiral pontudo acabou se

consagrando (fig. 32).

Figura 33: Li Jie, Yingzao fashi, originalmente publicado em 1093. a – página impressa em edição do século XIII, 13:4b, b – sistema dougong 斗供, 30:7b, edição de 1925

Apesar desse estereótipo, a curvatura do telhado é só uma de muitas características que definem a arquitetura tradicional chinesa.

O aspecto mais importante e único da construção chinesa em madeira é

a armação extremamente elaborada de mísulas e vigas sobrepostas para

formar a cobertura.潘德華 [Pan Dehua], 斗栱 [Dougong].

Esse sistema é usado pelo menos desde a Idade do

Bronze, está atestado indiretamente a partir do século II a.C. e codificado num tratado do século

XI d.C., o Yingzao fashiGuo, “Yingzao Fashi: Twelfth-Century

Chinese Building Manual”.

(fig. 33).

“Ordem” chinesa

O sistema arquitetônico chinês foi descrito segundo o conceito

europeu de linguagem formalSummerson, A linguagem clássica da

arquitetura.

no século XX pelo

casal formado pelo arquiteto Liang Sicheng e pela escritora Lin Huiyin

(fig. 34) — tia da arquiteta Maya Lin.Liang, A Pictorial History of Chinese

Architecture.

Esses sistema começa a ser estudos no ocidente por esses dois chineses que estudaram nos Estados Unidos, trazendo sua compreensão para esta região. Estudam os sistemas de mãos sobrepostas (mísulas), apresentando uma espécie de “evolução” destes em diferentes épocas. Não são perceptíveis ao olhar-se para as fachadas, por estarem escondidos sob os telhados, que são simples (de quatro águas) e com beirais amplos, para proteção contra a grande quantidade de chuvas da região. Essa razão também justifica a curvatura dos telhados, que buscam jogar a água para mais longe da base do edifício. A estrutura é formada, então, por uma sobreposição de vigas apoiadas sobre mísulas (para diminuir os vãos) e praticamente sem tesouras, devido a sua baixa eficiência em razão das madeiras muito macias. Há um maior consumo de madeiras, que são, entretanto, oriundas de árvores mais jovens e com possibilidade de renovação mais rápida (fig. 35).

Projetar em corte

A linguagem descrita por Lin e LiangLiang, A Pictorial History of Chinese

Architecture.

é baseada no método Beaux-Arts ocidental do início

do século XX e dá muita ênfase à elevação

(fachada) do edifício (fig. 37).

Só que o sistema estrutural chinês é concebido sobretudo a partir do

corte.Chen, “Elevation or Façade”; in Cody,

Steinhardt, e Atkin, Chinese Architecture and the

Beaux-Arts.

A elevação é o resultado de se conectar uma

sequência de pórticos paralelos (fig. 38).

Mísulas sobrepostas

As mísulas são consideradas metáforas das próprias árvores,Feng, Chinese Architecture and Metaphor.

como uma maneira de gerenciá-las de modo racional,

resultando em uma série de elementos sobrepostos, estando alguns deles

em balanço (fig. 39). Exemplos: edifícios japoneses compostos por uma

sequência de telhados inteiriços e independes entre sim, para deixar o

edifício todo protegido de alto a baixo, sem introduzir fragilidades.

Algumas mísulas sustentam os caibros, destacando-se a chamada mísula em

forma de nuvem, que é esculpida com motivos naturalistas.

Processo construtivo

Sequência estrutural da cobertura (de baixo para cima): mísula em forma de nuvem (esculpida em curvas com formas naturalistas), que apoiam o caibro volante (em balanço), o qual apoia a terça, recebendo os caibros estruturais do telhado que sustentam as ripas e as telhas (são mais leves e próximos uns dos outros por esta ser considerada a solução mais eficiente nesse contexto). Em uma configuração mais simples, a mísula sustenta o espigão diretamente. Internamente, todos os elementos são contraventados por ligações transversais também em madeira. Observa-se, então, uma sobreposição de águas de telhados (e não uma interligação entre águas) para formar conjuntos extremamente complexos (fig. 48).

Figura 48: Construções tradicionais chinesas. Modelagem: Beijing Digital Light Magic Technology Co..

Figura 49: Construção de um sistema de mísulas chinesas. Carpintaria: Richard Wiborg, 2018.

A montagem dessas peças, que são apoiadas umas nas outras e não engastadas, ou seja, sem fixações muito rígidas, permite uma maior flexibilidade da estrutura e estabilidade em caso de abalos sísmicos, por exemplo, ao deslisarem entre si, dissipando a maior parte da energia do terremoto. Elas também geram uma carga considerável sobre os pilares, que ajuda a estabilizar a estrutura (fig. 49).

Em geral, os telhados cerâmicos japoneses tendem a ser um pouco mais rasos que os chineses (fig. 50). Os primeiros fazem coberturas mais íngremes, apenas quando usam cascas de árvores. Essa diferença se justifica pela umidade atmosférica, pois um telhado com telhas é, geralmente, um pouco mais vedado, do que aquele revestido com as cascas de árvore, que não conseguem transpirar com muita facilidade. As telhas tendem a condensar mais a umidade por serem frias, considerando-se que o Japão é uma região extremamente úmida. Assim, com uma cobertura mais rasa, o vão entre as telhas permite um melhor escoamento dessa umidade, evitando que ela se acumule dentro do edifício.

Plataformas

Existe uma série de teorias para justificar as curvaturas desses

telhados, sendo a primeira delas a possibilidade de aceleração das águas

pluviais, fazendo com que caiam mais distantes da base do edifício; a

outra tem origem mais histórica, motivada pelas diversas sobreposições

de telhados de salões internos e corredores exteriores, uns mais

íngremes que os outros,Steinhardt, Chinese Architecture, 34.

demandando as curvaturas para um melhor encaixe.

As mais externas são mais rasas para permitir uma boa iluminação e

ventilação dos interiores, que são muito profundos em geral

(fig. 51).

Revestimentos

Revestimento e clima

Rebocos e pinturas

Mosaicos e azulejos

Revestimentos de coberturas