Cultura arquitetônica

A cultura arquitetônica é composta por três categorias de elementos ou condicionantes:

- Literacia

-

Conhecimentos e repertórios existentes numa certa região ou dominados por uma certa categoria profissional, ou por leigos. Este é o nível mais básico que informa o universo de possibilidades da arquitetura.

- Decoro

-

Convenções sociais e hierarquias político-econômicas que determinam a liberdade e as obrigações em que incorrem construtores e proprietários ao se relacionarem com a esfera pública. Neste nível, o universo de possibilidades da arquitetura é como que distribuído aos diferentes atores sociais segundo a organização, os valores morais e as crenças dessa sociedade.

- Economia

-

Processos produtivos, relações de trabalho, sistemas decisórios, e os recursos a serem transformados sob a influência desses elementos. A economia dita o que será efetivamente realizado na prática, dentre tudo o que a literacia e o decoro permitem ou exigem.

Cultura historiográfica na China

As análises sobre a questão do contexto na China antiga são retomadas, a partir das referências bibliográficas ocidentais sobre o tema. Nos livros-texto propostos para a disciplina, observa-se uma perspectiva pretensamente neutra e convencional da arquitetura asiática como uma manifestação mais ou menos isolada e estática.

Trata-se de um olhar muito antigo, que apresenta uma divisão do mundo

em arquitetura histórica e arquitetura não-histórica, a partir de

Banister Fletcher.Fletcher e Fletcher, A History of

Architecture.

Assim, são concebidas as sociedades rotuladas como

“tradicionais”, consideradas como aquelas que não teriam história e

mesmo uma certa noção de progresso.

Observa-se, aqui, uma clara contraposição com a história da arquitetura europeia, vista como um processo que engloba uma evolução de características intrinsecamente arquitetônicas e principalmente construtivas. Assim, como a arquitetura chinesa não apresentaria significativas transformações no sistema construtivo como a europeia, não teria, portanto, história. Essa concepção se justificaria por ela ter permanecido sendo produzida em madeira, através de um sistema relativamente codificado e estabilizado em todas as épocas, apresentando apenas mudanças sutis nos detalhamentos e nos módulos.

No final da última dinastia imperial chinesa e durante o período republicano, pensadores como Gu Jiegang e Liang Qichao adotaram uma perspectiva intelectualmente reformista e cética com respeito à cronologia histórica tradicional. Esse ceticismo estava alinhado com tal visão da história desenvolvida na Europa do século XIX. Segundo ela, as fontes primárias só têm credibilidade se forem contemporâneas dos eventos descritos.

Tal visão revela o foco do final do século XIX, quando ganha força, da importância do progresso, do desenvolvimento, do imperialismo e do crescimento econômico. Dessa forma, todas as sociedades que não demostrassem essas características eram consideradas primitivas de certo modo. Trata-se de em perspectiva bastante eurocêntrica, degradadora e preconceituosa, que pretendia justificar o arbítrio das intervenções europeias na China de então.

A historiografia chinesa tradicional se baseava no modelo estabelecido pelo Registros do historiador (fig. 1), um livro compilado no começo do século I a.C. por Sima Qian (fig. 2). Esse modelo organizava a cronologia segundo dinastias reais e imperiais. Como os registros chineses foram recompilados e reescritos várias vezes ao longo dos milênios, os historiadores do século XX consideravam os períodos mais antigos da história chinesa como um enfeite lendário que não corresponderia ao estado primitivo da sociedade naquela época.

Apesar disso, tal argumento também foi alavancado por alguns reformistas, arquitetos e historiadores céticos, do próprio país no começo do século XX. Eles usaram esse discurso de uma suposta estagnação temporal chinesa para propósitos revolucionários, objetivando derrubar o império e promover reformas políticas modernizadoras. Um dos meios encontrados para isso foi questionar sua historiografia tradicional, por meio das crônicas que contam sua história na tradição imperial, refutando um de seus registros históricos mais tradicionais com mais de 2000 anos. Passam a tratá-los como lendas, por não possuírem respaldo arqueológico e não se enquadrarem no roteiro padrão que os europeus, sobretudo os historiadores marxistas, haviam estabelecido para a determinação de supostos estágios sucessivos de desenvolvimento.

Os historiadores céticos substituíram a cronologia tradicional, segundo dinastias (fig. 3), pelo padrão ocidental moderno de designar culturas arqueológicas. Essas novas interpretações estabeleciam a credibilidade dos pesquisadores chineses num mundo acadêmico dominado por europeus e americanos. Mas, ao mesmo tempo, elas também validavam uma pretensão de superioridade cultural da Europa sobre a Ásia, já que a história mais antiga da China acabava sendo reduzida a um mundo tribal e supostamente primitivo.

Porém, esses estudiosos começam a realizar pesquisas arqueológicas em busca de reconstituir uma história da China há mais de 2000 anos. Pretendiam refutar os referidos registros escritos imperiais, adotando o padrão ocidental, moderno e arqueológico de designar culturas, que seriam baseadas nos estilos de cerâmica principalmente (fig. 4). Com o passar do tempo, tais investigações vão se acumulando e os historiadores chineses ganham credibilidade pelo trabalho à maneira europeia e, portanto, com maior “validade” acadêmica. Isso acaba reforçando uma pretensa superioridade do mundo clássico europeu, frente a uma visão da sociedade chinesa antiga que é reduzida a um conjunto de comunidades tribais não muito sofisticadas.

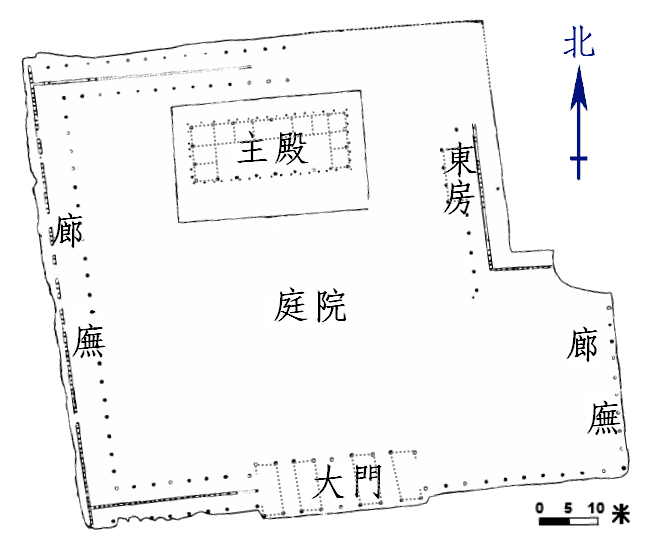

Mesmo assim, no final das contas, as descobertas arqueológicas feitas nesse espírito (fig. 5) têm confirmado a existência de acontecimentos, lugares e, talvez, das próprias dinastias mencionadas na historiografia chinesa tradicional. Até mesmo a primeira dinastia chinesa, os Xià, parece ter sido confirmada pela escavação de um palácio do início da Idade do Bronze em Erlitou. figs. 6, 7

Paradoxalmente, começam a ser descobertos artefatos que passam a validar de forma paulatina as crônicas históricas mais antigas, sobretudo, na região da China central. Trata-se de objetos em bronze, que indicam a existência de estados centralizados e a articulação de uma certa congruência política em diferentes grupos de poder, ainda que não correspondessem a um estado totalmente unificado. Desse modo, a existência factual de uma continuidade política é reforçada, o que validaria em alguma medida as crônicas tradicionais chinesas sob a perspectiva de Fletcher e a busca por uma estabilidade política e, inclusive, arquitetônica (estilística e visual).

Evolução orgânica do estilo

A teoria ocidental da História fez mais do que exigir evidências arqueológicas para corroborar os registros historiográficos tradicionais da China. Ela também interpretou a arquitetura chinesa pelo viés de uma teoria muito popular na Europa dos séculos XIX e XX: a teoria da evolução orgânica dos estilos.

Assim como no caso do ceticismo arqueológico, a introdução de um modo de pensar estranho à tradição da arquitetura chinesa acabou gerando oportunidades para pesquisar mais a fundo essa tradição. Esse processo foi impulsionado por uma geração de arquitetos chineses que estudaram nos Estados Unidos na primeira metade do século XX — um deles foi Ieoh Ming Pei, famoso pela pirâmide do Louvre (fig. 9).

Esse questionamento da tradição chinesa como arcabouço explicativo será evidenciado nos estudos históricos e constituirá uma reforma mais ampla de sua cultura na metade do século XX. Isso ocorrerá principalmente no domínio da arquitetura, por meio de uma geração de arquitetos chineses que vai estudar nos Estados Unidos. Como exemplos estão Ieoh Ming Pei, com suas pirâmides do Louvre, e o casal Lin Huiyin e Liang Sicheng os principais pesquisadores da arquitetura tradicional chinesa no século XX, que irão apresentá-la sob as lentes da metodologia ocidental. Lin e Liang destacam a natureza orgânica dessa arquitetura, ou seja, o fato de não se tratar de uma entidade estática no tempo, mas evoluir à semelhança de um ser vivo, percebendo também transformações construtivas, que não haviam sido notadas pelos europeus.

A aplicação de interpretações ocidentais ao estudo da arquitetura chinesa foi levada ao seu auge pelo casal formado pela escritora Lin Huiyin e pelo arquiteto Liang Sicheng (fig. 10). Eles foram pioneiros no estudo arqueológico da arquitetura tradicional na China. Os dois tinham estudado na Universidade da Pensilvânia na década de 1920.

O que estamos chamando aqui de teoria da “evolução orgânica do estilo” já deve ser familiar a esta altura. É o cerne da história da arte e da arquitetura desenvolvida na Europa desde a segunda metade do século XIX; ela está sintetizada na “árvore da arquitetura” apresentada no livro-texto de Bannister Fletcher a partir de 1899 (fig. 11). Nessa visão, cada estilo arquitetônico percorre como que o ciclo de um ser vivo: ele parte de um estágio primitivo, se desenvolve até a maturidade, então pára de crescer e termina numa fase de declínio, quando não tem capacidade de se renovar ou “renascer”.

Segundo Fletcher, a tradição da arquitetura chinesa não tinha uma história digna desse nome. Ele argumentava que a evolução do estilo só podia ser orgânica, e portanto legitimamente histórica, quando ela fosse atrelada à resolução de problemas construtivos e espaciais. Fletcher, como muitos europeus e americanos na virada do século XIX, pensava que nenhuma tradição de fora da bacia do Mediterrâneo e da Europa ocidental se ocupava de uma evolução verdadeiramente construtiva ou espacial da arquitetura, e só tinham explorações superficiais da decoração.

Pesquisadores como Liang e Lin internalizaram essa teoria do estilo, mas obviamente queriam afirmar a historicidade da arquitetura chinesa e, assim, refutar Fletcher (alguns historiadores americanos já tinham escrito histórias da pintura e da escultura no leste da Ásia mostrando a sua evolução orgânica, entre eles Ernest Fenollosa). Liang resumiu essa intenção dizendo com todas as letras:

A construção chinesa é uma estrutura altamente “orgânica”. É um [ser de] crescimento nativo que foi concebido e nasceu no passado remoto da pré-história, chegou à “adolescência” na dinastia Han (por volta o início da era Cristã), amadureceu na plenitude da glória e do vigor na dinastia Tang (séculos VII e VIII), envelheceu com graça e elegância na dinastia Song (séculos XI e XII), para então começar a mostrar sinais de velhice, fraqueza e rigidez, a partir do início da dinastia Ming (século XV).Liang, A Pictorial History of Chinese Architecture, 17.

Conclusão

No início do século XX, praticamente todos os historiadores da arquitetura explicavam sua história com base nessa analogia orgânica ou biológica, analisando as tradições arquitetônicas como seres vivos individuais que nascem, crescem, envelhecem e morrem. Então, essa visão passa a validar culturalmente a arquitetura chinesa, pois ela funciona da mesma maneira que as interpretações europeias, ainda que não necessitasse realmente dessa espécie de chancela determinista e desenvolvimentista. Trata-se de um argumento colonialista e imperialista dos europeus diante de outras sociedades, que vão descrever como engessadas. Pode ser visto também como uma limitação do próprio olhar sobre a arquitetura europeia, que está muito distante de ser uma simples linha de desenvolvimento e decrepitude, mostrando-se claramente com um meio de argumentação em prol de um arquitetura esteticamente moderna.

Decoro e convenção

Literacia arquitetônica

Nir Haim Buras advoga um conjunto de conhecimentos mínimos para

constituir uma literacia arquitetônica:Buras, The Art of Classic Planning.

- Tripartição

- Só apreendemos três tamanhos por vez (na mesma ordem de grandeza)

- Só exitem três formas de ligações

- Molduras são o vocabulário da arquitetura

- Ordens são a gramática da arquitetura

- Aberturas

- Complementos

- Proporções

- Dimensionamento modular, absoluto, e diminuição

- Posicionamentos:

- sobreposição

- sequência

- axialidade

- hierarquia

- Adequação

- Remoção

Do diagrama à articulação

Completando a série de elementos e cânones da arquitetura clássica

segundo J. François Gabriel:Classical Architecture for the Twenty-First

Century.

- Colunatas e arcadas (como elementos de dignificação)

- Massas

- Cúpulas

- Pátios

- Frente e fundos

- Sequências

- Abraçar e enquadrar

- Coroamento

- Miudezas

- Elementos complementares

- Rusticação

Modenatura e dignidade

Até agora, tentamos enfatizar que os sistemas construtivos determinam a forma arquitetônica, desde a sua configuração geral até os detalhes ornamentais. Porém, a arquitetura raramente se limita a uma expressão estrita de uma necessidade técnica — até porque julgar se uma solução construtiva foi ou não reduzida às suas necessidades mínimas é uma tarefa com infinitas variáveis e, no fim das contas, meio arbitrária.

Como também vimos desde o início, a expressão simbólica de uma ordem social também é uma das atribuições fundamentais da arquitetura. fig. 12

Assim que certas formas acabam sendo consagradas numa determinada tradição construtiva, essas formas adquirem um significado cultural que vai além da sua utilidade prática. Essas formas passam a sinalizar a identidade cultural e, por extensão, política ou religiosa, da sociedade que as produz. Graças a esse valor simbólico, a forma arquitetônica se torna um estilo que vai ser replicado como reivindicação de uma certa identidade.

Muitos críticos do século XIX até os dias de hoje se arvoraram o direito de julgar se essas identidades culturais eram autênticas ou contrafeitas, para poder decidir se os estilos associados a elas seriam eles próprios autênticos ou contrafeitos. Essa é a raiz do conceito de pastiche, que desde o século XVII tem sido usado para desqualificar qualquer coisa que não seja o estilo “da moda”.

Teoria das molduras

Formulada por C. Howard WalkerTheory of Mouldings.

como uma classificação funcional em quatro

tipos:

- Sustentação

- Coroamento

- Ligação

- Separação

Teoria da arquitetura

Ornamento e construção românica

Figura 14: Philibert De L’Orme, alegorias do mau e do bom arquiteto (1556).

O conhecimento disciplinar da arquitetura no mundo antigo era um corpo de saberes mais ou menos definido. Quando Vitrúvio distinguia os bons arquitetos dos maus (fig. 14), ele estava se referindo ao domínio de competências técnicas, científicas e literárias, ou à falta desse domínio. Nem Vitrúvio, nem outros autores antigos como Varrão ou Plínio, o velho, pensavam em debater o conteúdo desse conhecimento disciplinar. Pois é exatamente esse debate de conteúdo que começa a ser feito na França do século XII.

No século XII, começam a acontecer

algumas mudanças importantes, com destaque para a afirmação de uma

intenção arquitetônica, principalmente, nos projetos de igrejas. Alguns

abades e monges importantes começam a escrever sobre essa temática, como

São Bernardo de Claraval e Pedro, o venerável. Pedro era abade de Cluny,

na França, uma igreja muito rica e com o interior bastante decorado

(fig. 15). Bernardo de Claraval, por sua vez, iria fundar a igreja da

Abadia de Fontenay (na Borgonha, França), que conta com uma arquitetura

extremamente despojada e simplificada (fig. 19).Rudolph, “Bernard of Clairvaux’s

Apologia”.

As duas igrejas são representativas da arquitetura que conhecemos hoje em dia como românica. Essa arquitetura tem como principais características o uso de abóbadas de berço ou ogivais na nave central, reforçadas com nervuras transversais, e abóbadas de aresta nas naves laterais (fig. 16).

Os pilares e as nervuras das construções românicas geralmente são formados por feixes, como na nave da Sé de Lisboa (fig. 17). Esses feixes correspondem às diferentes direções nas quais as cargas se distribuem. Além disso, os arcos compostos permitem fazer um cimbramento mais econômico.

.jpg/2560px-Lisboa_IMG_2578_(27497607573).jpg)

Como já vimos no caso da arquitetura bizantina, os exteriores dos edifícios românicos são em geral bastante austeros e pouco rígidos ponto de vista da regularidade formal e da simetria (fig. 18). A preocupação maior dos arquitetos do período românico era com a regularidade e a ornamentação dos interiores.

Querela do ornamento

Mas, para o abade Bernardo de Claraval, até mesmo a ornamentação excessiva nos interiores era ruim, pois chamava a atenção para a riqueza material da igreja e distraía os monges de sua devoção. Por isso, ele defendia que os mosteiros fossem muito despojados. Bernardo pôs a sua ideologia em prática na abadia de Fontenay, que ele fundou no começo do século XII (fig. 19).

_Abbaye_de_Fontenay_-_Abbatiale_-_Chapiteau_-_04.jpg/512px-Marmagne_(21)_Abbaye_de_Fontenay_-_Abbatiale_-_Chapiteau_-_04.jpg)

Figura 20: Capitéis nas igrejas das abadias da Borgonha, século XII. a – Cluny. Foto: Andrzej Otrębski, 2018, b – Fontenay. Foto: GO69, 2020

Em contrapartida, Pedro, o venerável rebateu essa argumentação, gerando uma disputa estética e teológica e criando uma discussão pioneira de como a arquitetura deveria ser feita. Assim, a própria Igreja abre esse debate sobre a necessidade ou não da ornamentação e sobre o que é mais importante na arquitetura: a decoração, o espaço, a estrutura ou os volumes.

O debate entre os abades Bernardo e Pedro é um dos primeiros registros que temos de discussão sobre o conteúdo de uma teoria da arquitetura, em vez de uma simples preocupação com a qualidade da sua execução. Essa mudança sinaliza um novo modo de pensar a disciplina da arquitetura — não só como um trabalho técnico que pode ser bem ou mal feito, mas como uma disciplina intelectual que tem um conteúdo teórico sujeito a discussões e desavenças entre pensadores. Não custa lembrar que nem São Bernardo, nem Pedro, o venerável eram arquitetos, mas isso não os impediu de formularem posicionamentos críticos sobre a arquitetura.

Essa visão da arquitetura como disciplina teórica foi ganhando força

com o desenvolvimento da arquitetura que hoje em dia conhecemos como

gótica. A arquitetura gótica é um dos primeiro movimentos arquitetônicos

com uma genealogia conhecida; ela se formou na região de Paris durante a

primeira metade do século XII e, daí, se

espalhou pela Europa nos séculos XIII e

XIVChoisy, Histoire de l’architecture.

(fig. 21).

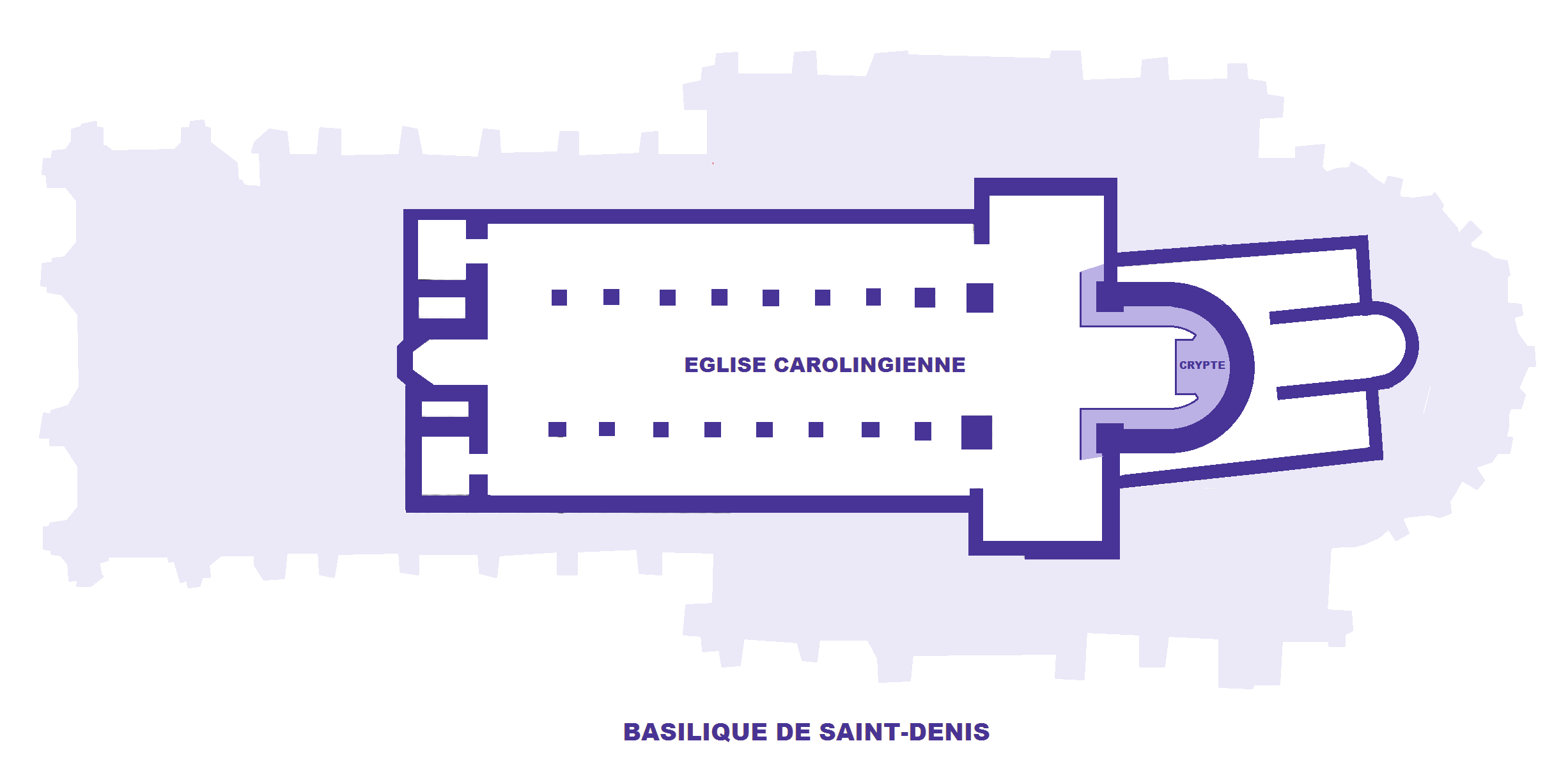

Luz e arquitetura gótica

A partir do questionamento sobre o que se quer da arquitetura, surge uma tradição que irá se irradiar principalmente da região de Paris (capital da França), através de abadia real de São Dionísio ou Saint-Denis (patrocinada pela coroa francesa). Seu abade, Suger, apresenta várias inclinações arquitetônicas e literárias, sendo contemporâneo de Bernardo de Claraval. Por conseguinte, também entra no debate sobre o ornamento, tentando resolvê-lo de uma forma muito interessante para o desenvolvimento da arquitetura daí em diante.

Suger (fig. 23) concordava com São Bernardo no sentido de que as

igrejas não deveriam ter muita ornamentação esculpida e pintada, já que

essas figuras são elementos materiais que prendem o espírito a tudo o

que é terreno. Porém, isso não se aplica ao vidro, pois ele transmite

uma imagem por meio da luz. Suger seguia uma teoria de que Deus era

luz,Rudolph, “Inventing the Exegetical Stained-Glass

Window”.

já que a luz foi o primeiro elemento da Criação

bíblica e podia ser compreendida como um símbolo da transcendência da

materialidade física. Por isso, a luz do sol era divina, tornando esse

artifício imune ou presente em um plano superior aos ornamentos pintados

ou esculpidos.

Usar a luz como ornamento era possível desde que a tecnologia do vitral colorido e translúcido tinha sido aprimorada na Itália do século IX e, de lá, sido difundida para a França no século XI. Os vitrais dessa época eram feitos com algumas esquadrias em ferro, mas as peças de vidro eram separadas por caixilhos em chumbo. O chumbo é um metal com um coeficiente de expansão térmica muito menor do que a do ferro, mas muito mais flexível que o ferro. Graças aos caixilhos em chumbo, os vitrais podiam se acomodar no assentamento da edificação sem estourar os vidros. Várias igrejas românicas já usavam vitrais (fig. 24) quando Suger propôs que as figuras em vitrais poderiam substituir a decoração esculpida ou pintada.

Pacote tecnológico gótico

Quando assumiu a abadia de S. Dionísio em 1122 (fig. 25), Suger já

tinha, portanto, a tecnologia do vitral para realizar o seu ideal de uma

ornamentação inteiramente baseada na luz. Ele juntou essa tecnologia com

o desenvolvimento estrutural das abóbadas nervuradas e dos

arcobotantesStanley, “The Original Buttressing of Abbot

Suger’s Chevet at the Abbey of Saint-Denis”.

para poder fazer janelas cada vez maiores e

eliminar, assim, a maior parte das superfícies pintadas e

esculpidas.

.jpg/2560px-Saint-Denis,_Kathedrale,_Innenansicht_(12).jpg)

_(14597406179).jpg/1024px-A_history_of_architecture_in_Italy_from_the_time_of_Constantine_to_the_dawn_of_the_renaissance_(1901)_(14597406179).jpg)

Os arquitetos do século XII compreendem melhor o percurso da força resultante do empuxo das abóbadas pelos contrafortes (fig. 32 R). Assim, eles percebem que é possível abrir galerias de circulação (G) entre a parede externa das naves e os contrafortes. Pouco a pouco, os contrafortes vão sendo totalmente descolados da parede (X).

Essa separação acaba por resultar no arcobotante que liga a parede da nave a um contraforte distante dela, em geral por cima de uma nave menor (fig. 33).

Iconografia, exegese e escolástica

,_basilique_Saint-Denis,_pilier_des_grandes_arcades_au_nord_de_la_nef.jpg/1024px-Saint-Denis_(93),_basilique_Saint-Denis,_pilier_des_grandes_arcades_au_nord_de_la_nef.jpg)

O programa iconográfico nos vitrais de Saint-Denis se baseava na

teologia de Hugo de São Vítor, um contemporâneo de Suger. O ideal

teológico de Hugo enfatizava a narração da história bíblica como meio

para a explicação do seu conteúdo moral.Rudolph, “Inventing the Exegetical Stained-Glass

Window”.

A partir daí se desenvolveu a prática de realizar

vitrais muito complexos com episódios sucessivos de uma estória

religiosa, ou vários atributos de uma personagem bíblica (fig. 36).

Nisso, os vitrais góticos divergem dos românicos, que se concentravam na

representação de uma personagem singular (ver fig. 24).

.jpg/2560px-Ceiling_%40_Basilique_de_Saint-Denis_%40_Saint-Denis_(30595835712).jpg)

Leis suntuárias

Classes de edifícios segundo o Yingzao fashi

Economia da construção

Economia não apenas no sentido financeiro, mas qualquer alocação de recursos materiais, e por extensão as convenções sociais que determinam gradações de riqueza ou monumentalidade arquitetônica.

Vocabulário da construção

Palavras e papéis, lista elaborada por Léonore Losserand:

- Dizer, decidir, dirigir

- Escrever

- Calcular, avaliar, pagar

- Desenhar

- Transportar

- Cavar

- Talhar

- Alçar

- Montar

- Consertar

- Atestar, receber, inaugurar

- Limpar

- Comunicar, transmitir

- Visitar, ver, ser visto

- Formar, passar adiante

- Experimentar

Observa-se o desenvolvimento da arquitetura gótica, que compõe um pacote relativamente consagrado na literatura. A principal característica das naves de suas igrejas é a presença de imensas janelas preenchidas com vitrais. Assim, quase não se observa mais parede maciça, o que viabiliza o desenvolvimento dessa ornamentação imaterial obtida pela luz projetada através do vidro. A inserção desses grandes painéis de vitral torna-se possível também graças às abóbadas presentes no teto.

Destaca-se que existem três passos sucessivos para a concepção dessas estruturas: o primeiro diz respeito à substituição da abóbada de berço por uma sequência de abóbada de aresta. Nesse contexto, nota-se que a expertise técnica da execução é puxada para um estágio anterior, o do tomada de decisões sobre a construção, algo que não era tão relevante anteriormente. Assim, o elemento novo está no interesse em trazer a discussão para o que será pedido para os construtores previamente. Isso só é viabilizado pelo fato de que grande parte da expertise das técnicas da construção e de sua tecnologia irá permitir variações formais e de escolhas projetuais/compositivas diferentes.

Já a possibilidade de abertura quase integral da paredes é permitida por uma grande inovação, que é a nervura, representada por faixas lineares curvas ou arcos transversais e diagonais definidores da forma da abóbada. Ela é responsável por gerar o encontro entre duas dessas abóbadas, sendo construída anteriormente para servir de apoio a elas, o que viabiliza uma distribuição exata e previsível de cargas e sua concentração em apenas um pilar. Assim, possibilita-se a descarrega dessas cargas dos pilares para os contrafortes. Enfim, como parte do desenvolvimento da distribuição de cargas através das nervuras, surgem também os arcobotantes, que são os arcos diagonais e inclinados presentes na estrutura. Eles são a versão externa da nervura, por direcionarem a carga até chegar aos contrafortes, devendo ser arqueados por essa razão, já que o esforço seguirá um percurso curvo (ou parabólico, no caso de um carregamento uniforme).

Nesse período, destaca-se a presença de um forte domínio técnicos dessa distribuição de cargas. E uma consequência disso é a consciência de que a parte de baixo do contraforte (seu miolo) não tem papel estrutural significativo, pois necessita apenas levar a carga pela sua parte superior até que ela esteja suficientemente inclinada para chegar ao chão, através dos contrafortes do meio e da extremidade. Esses fatos demonstram que os construtores desse período não trabalhavam apenas com base em conhecimentos empíricos e tradicionais. Eles também podiam definir a resolução de forças na estrutura, mesmo sem saber ainda exatamente como funcionavam. Tudo isso é resultado de um longo processo de aprimoramento tecnológico, que dava suporte aos debates ideológicos sobre ornamentação observados naquele momento. Assim, essa pode ser considerada a origem da interação entre discussões teóricas e possibilidades tecnológicas, originando soluções construtivas relativamente abstratas, que podiam ser manipuladas variadamente e resultariam no surgimento da arquitetura gótica.

O chamado estilo gótico é, então, a interação entre as possibilidades tecnológicas da construção na Europa do século XII e os interesses ideológicos, teóricos e estéticos daqueles que estavam encomendando e consumindo tais construções, segundo Erwin Panofsky.

Em contraposição, analisa-se a Catedral de Veneza, um edifício construído em um período próximo e que apresenta pouquíssimas aberturas se comparado às catedrais góticas. Isso ocorre, pois o debate sobre o uso da luz como ornamentação não estava acontecendo na Itália, ainda que a referida construção apresente alguns elementos góticos. Portanto, trata-se de um problema francês, que gera um solução estética que vai se difundir para outras regiões da Europa posteriormente.

Esse processo irá deixar um legado, que será crucial para os próximos acontecimentos, ou seja, o desenvolvimento de uma teoria da arquitetura argumentativa, que nasce na Igreja e espalha-se para os arquitetos e artistas paulatinamente. Ressalva-se que os estudiosos tendem a considerar que a obra de Vitrúvio não se enquadrava como nessa categoria, pois não discutia o que a arquitetura deveria ser. Ela apenas considerava que seu campo disciplinar era absolutamente límpido, transparente e consolidado ao elencar tudo aquilo que iria compô-lo.

O século XV acolhe o ápice desse processo, agora localizado na Itália, através de uma série de personalidades dentre as quais se destaca um indivíduo, que era diácono e arquiteto amador, mas apresentava um expressivo conhecimento teórico e prático, de modo a permitir a integração dessas duas vocações. Trata-se de Leon Batista Alberti, o primeiro teórico da arquitetura que escreve um tratado discutindo qual seria a maneira correta de se pensar sobre arquitetura, inserindo-se no que seria futuramente chamada de arquitetura do Renascimento italiano. Ele representa a consolidação de tudo o que será desenvolvido na arquitetura medieval, com uma atenção mais estrita aos princípios formais da arquitetura clássica. Tem-se, então, essa panorama teórico e crítico que vai caracterizar marcantemente a arquitetura europeia da Idade Moderna e, por extensão, o que será a produção arquitetônica das colônias europeias nesse período, inclusive o Brasil.

Portanto, a interação entre o trabalho técnico de erigir um edifício e o intelectual de pensar como ele deveria ser resolvido vai ser uma característica presente em todas as discussões de obras construídas no mundo culturalmente europeu na Idade Moderna. Aparece de diferentes formas, por exemplo: na Itália e na França surgirão grandes argumentações teóricas muito concentradas nos princípios fundamentais e regras da arquitetura de qualidade, desdobrando-se em questões relativas à organização ideal do trabalho em contextos diversos (quem faz o que no canteiro de obras).

Planejamento e preparação

O conceito de “invenção” de uma solução (formal e tecnológica) se

firma na escrita sobre arquitetura a partir do século XII: abade Suger,Rudolph, “Inventing the Exegetical Stained-Glass

Window”; Stanley, “The Original Buttressing of Abbot

Suger’s Chevet at the Abbey of Saint-Denis”.

Villard de Honnecourt.Ackerman, “Villard de Honnecourt’s Drawings of

Reims Cathedral”; Carreira e Villard de Honnecourt, Estudos

de iconografia medieval.

Com esse conceito, fica claro que a forma não está

dada a priori mas que ela é resultado de uma busca pela melhor

solução — claro que adaptando gradualmente o conhecimento estabelecido e

não tendo a pretensão de inventar algo do zero.Bork, The Geometry of Creation.

O desenho como instrumento da concepção arquitetônica não é uma

novidade da Europa medieval. Temos desenhos arquitetônicos remanescentes

do Egito antigo, da Grécia clássica e do Império romano. Vitrúvio teria

incluído pelo menos dois desenhos no manuscrito original do seu tratado

Da arquitetura, e ele escreveu sobre a importância de o

arquiteto dominar a projeção ortográfica e em perspectiva. Apesar disso,

o desenho era visto sobretudo como um expediente de trabalho. A novidade

da Europa medieval é que, principalmente do século XIII em diante, o desenho passa a ser tratado

como um instrumento contratual. Isso quer dizer que o desenho de um

projeto pode ser um vínculo legal entre o arquiteto e o cliente, ou

entre o arquiteto e os pedreiros.Branner, “Villard de Honnecourt, Archimedes, and

Chartres”; Branner, “Drawings from a Thirteenth-Century

Architect’s Shop”.

Uma das questões centrais presentes nesse debate é a importância do desenho, que não se restringia a detalhes construtivos para a obra como observado até então (sem qualquer função documental ou de registro formal). Mas com o fortalecimento da discussão sobre o que deve ser feito na arquitetura, o desenho ganha relevância para comunicar a intenção do que deve ser construído, para registrar a aprovação do cliente à solução arquitetônica proposta e para guiar a execução da obra ou contratualizar uma certa demanda, ainda que não se chegue às minúcias dos atuais projetos executivos (fig. 39). O conhecimento técnico se volta, então, para a adequada e segura execução do edifício e para as etapas de sua elaboração (que vão se tornando cada vez mais formalizadas), juntamente com o estabelecimento do desenho como principal instrumento da obra arquitetônica. Assim, o arquiteto passa a ser o sinônimo do profissional que faz esse desenho, tornando seu papel cada vez mais de planejamento da construção, tanto em seu processo executivo, quanto na sua aparência.

Execução e obras temporárias

Arce, “Umayyad Building Techniques”.

Processo construtivo, ofícios e a arquitetura gótica

Relação entre a organização do trabalho no canteiro de obras da

Europa medieval e a introdução de inovações técnicas.Fitchen, The Construction of Gothic

Cathedrals.

Estas não só tornam a estrutura mais econômicas e

previsíveis do ponto de vista da distribuição de cargas, mas também

permitem organizar as equipes de modo mais eficiente. Consequentemente,

o processo de contratação e fiscalização da obra também ganha eficiência

e previsibilidade.Toker, “Gothic Architecture by Remote

Control”.

- Busca pela estabilidade com abóbadas de aresta

- Dificuldade de execução dos perfis de aresta → invenção das nervuras

- Excessivo empuxo das nervuras diagonais rebaixadas → sobrealçado das diagonais e uso de ogivas nos arcos transversais

- Solução permite construir módulos alongados e mesmo irregulares (estruturas radiantes nos deambulatórios curvos)

- Domínio (intuitivo?) dos vetores de forças permite o esvaziamento de contrafortes maciços e a introdução dos arcos botantes.

Figura 43: Esquema estrutural de uma catedral gótica. Modelo digital por Myles Zhang no Sketchfab, 2017.